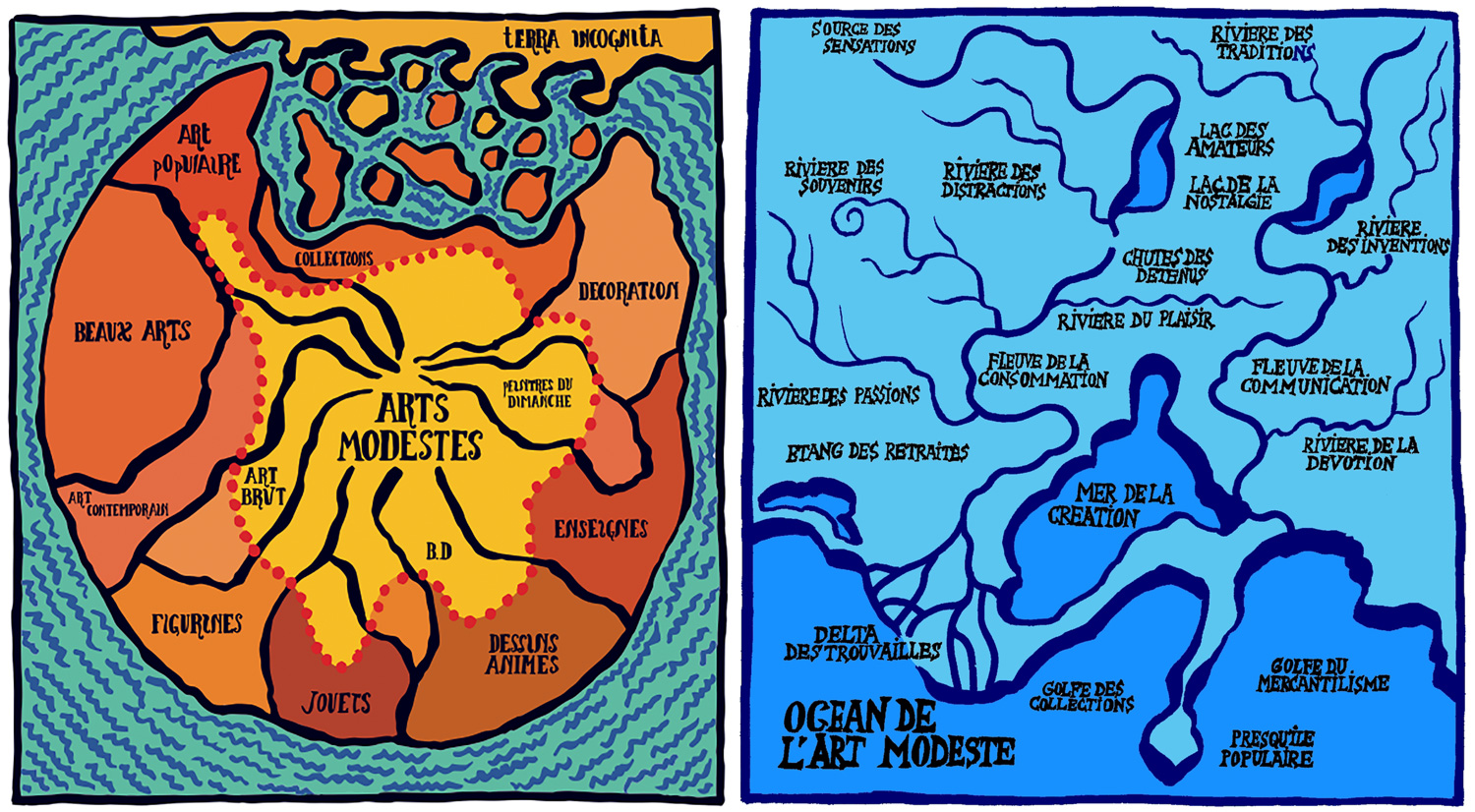

Hervé Di Rosa é um artista francês nascido em 1959 em Sète, atualmente a residir em Portugal. Para além de uma obra internacionalmente reconhecida, maioritariamente no campo da pintura, tem desenvolvido um projeto de criação artística a partir do estudo de técnicas e de materiais locais, intitulado Autour du Monde, que o tem levado a conhecer artesãos de países como Bulgária, Etiópia, Vietname, México ou Camarões. Foi precisamente esse projeto que o trouxe a Portugal – a 19.ª etapa na sua viagem – tendo-se aqui focado nos saberes associados à produção de cerâmica e azulejo. Paralelamente, tem difundido o termo "arte modesta", que procura englobar um conjunto de produções artísticas marginalizadas ou periféricas, onde se inclui a arte popular, a arte bruta, a arte comercial – como brinquedos, figurinhas de acção, revistas de banda desenhada, imagens religiosas – e algumas manifestações de contra-cultura. Inaugurou em Sète, no ano 2000, o Museu Internacional de Artes Modestas, que tem exposto inúmeros artistas e artesãos de variadíssimas gerações, origens e expressões artísticas, contribuindo para o questionamento das fronteiras do conceito de arte. Nesta conversa, falámos do lugar da arte e do artesanato na contemporaneidade e da necessidade de abertura e democratização de um campo ainda predominantemente erudito e elitista.

Esta entrevista foi realizada em Setembro de 2020, na sua casa e atelier em Oeiras. Fomos recebidos pela sua esposa, conselheira e agente, Victoire Di Rosa, que nos ajudou a traduzir as nossas perguntas a Hervé.

Quando começou a interessar-se pelas margens da criação artística?

É uma velha história, já é uma paixão antiga. Nos anos 1960 eu vivia numa cidade longe de Paris, onde não havia cultura, nem internet, não havia comunicação. A única comunicação que tinha eram as revistas de banda desenhada, historietas. Isso significa que contactei primeiro com a cultura de massas e só muito mais tarde cheguei à cultura erudita, às obras de arte “convencional”. Já nessa altura as revistas de banda desenhada e a música popular algo-saxónica que ouvia eram marginais.

Esta é a sua coleção?

Isto é uma pequena parte, a grande coleção está em Paris. Aqui tenho essencialmente coisas portuguesas. Isto comprei numa loja brasileira de Lisboa no Intendente, adoro as lojas de Santeria, tenho caixas inteiras! Aqui tenho Bordallo Pinheiro... Coleciono muitas figurinhas. Interessam-me as coisas de merchandising, feitas a partir de desenhos animados, mas o que eu gosto muito também são figuras que não são criadas a partir de filmes; são personagens de jogo, criadas só para jogar. Não fazem parte de um franchising, é isso que é mesmo interessante! Não é o Batman, o Super-Homem ou o Mickey. São inventadas unicamente para o jogo. Não têm referentes.

É uma velha história...

Como surgiram as viagens Autour du Monde?

Foi no final dos anos 1980, princípios de 1990. As viagens enquanto turismo não me interessam. O que me interessa é ir a qualquer lado e trabalhar com as pessoas de lá. Não é tanto o país que me cativa, é o ambiente onde se produzem certas imagens – como Sintra, onde se fazem os azulejos, ou pequenas cidades do Vietname e Camarões, onde também estive e onde trabalhei com artesãos locais.

Porque veio para Portugal?

Vim pela cerâmica. Quando fui a Sevilha, todos os ateliês de cerâmica estavam fechados, estava tudo acabado. Eu tinha feito cerâmicas nos anos 1990 em França, mas eram os ceramistas que faziam as peças, não era eu, eu fazia só a maquete. Tinha imensa vontade de aprender e, por isso, vim para Portugal na ideia de tentar fazer cerâmica, e encontrei a Fábrica Viúva Lamego. É verdade que quando consultam o meu livro [dedicado ao projeto Autour du Monde], podem ver que eu tenho ficado três ou quatro anos em cada sítio. Fiquei três, quatro anos no México, fiquei três ou quatro anos em Sevilha, enquanto que aqui já faz sete anos! Porque aqui tenho vontade de fazer esculturas em cerâmica. É verdade que deveria ir à Fábrica Bordallo Pinheiro, mas é um bocado longe, é nas Caldas da Rainha. Por isso, como é muito longe, faço tudo aqui na Viúva Lamego. Embora aqui não sejam especialistas em fazer objectos com volume, interessa-me desenvolver isso. Eu comecei a fazer esculturas no início dos anos 2000, quando chegámos a Miami. Lá, a matéria do artesanato era a resina. E aí apercebi-me que a resina não é uma matéria muito simpática, porque tem um odor muito intenso, é muito desagradável, enquanto que a cerâmica é um produto natural por excelência: é só terra, fogo e pigmentos. Por isso é que eu quero desenvolver esculturas aqui, e, sobretudo, quero desenvolver trabalhos cruzados com partes produzidas noutros países e partes produzidas cá, para depois misturá-las em França. Estar aqui é muito agradável porque estou a dez minutos da fábrica [Viúva Lamego]. Por isso, tudo se torna fácil para mim, e essa é uma das razões pelas quais nós ficámos aqui, por toda esta facilidade. Portugal é muito simpático!

A sua colaboração com a Fábrica Viúva Lamego foi um convite?

Não, nenhum dos meus projetos parte de convites, sou sempre eu que os organizo e que os financio.

É só terra, fogo e pigmentos...

Quando chegou a Portugal, o que achou da arte popular que encontrou por aqui? Fez algumas pesquisas prévias?

Eu conhecia já alguma arte popular da Europa. Mas aqui interessou-me sobretudo o azulejo, uma forma que se desenvolveu excecionalmente no século XIX. Não é tanto a tradição que me interessa, mas antes uma técnica particular. E depois descobri, muito rapidamente, toda a riqueza do artesanato no norte de Portugal. Ainda estou numa fase de fazer experimentações com os artesãos, como no caso de Barcelos.

Como soube da existência dos artesãos no norte de Portugal?

Eu vivi na Andaluzia durante quatro anos e andava muito dececionado, porque havia muito pouco artesanato em Espanha. Lá não há verdadeiramente uma criação local. Mas na zona de Barcelos e em Trás-os-Montes, encontrei as mesmas formas que tinha encontrado no México, estranhamente. Uma invenção de formas um pouco delirante, com personagens e tudo! É verdadeiramente próximo de algumas formas do artesanato mexicano, que surgiu também no século XIX. Não é uma criação recente, mas de três ou quatro gerações. As velhas tradições, as mais antigas, não me interessam muito. As que me interessam são as tradições criadas nos séculos XVIII e XIX. E neste momento continuo a investigar um pouco. Por exemplo, descobri que houve umas quantas exposições no Porto de arte popular portuguesa – o folk art português, como nós chamamos, ou seja, a arte dos camponeses. Há toda uma História em Portugal muito forte. Eu acho que o folclore e a arte popular em Portugal foram aproveitados pela extrema direita. Como em França, por exemplo, o Georges Henri Riviére criou o Museu de Artes e Tradições Populares em Paris durante a ocupação alemã, que foi aproveitado pelo regime de Vichy – o regime fascista em França na altura – para desenvolver esse folclorismo. E creio que Salazar também desenvolveu por cá o folclorismo. Aconteceu em todos os países, aliás. Também nos anos 1940, no México. O interesse é esse, a criação das tradições. As tradições não existem, elas são sempre criadas por uma necessidade. E é isso que a mim me interessa. O artesanato interessa-me mais que a arte, porque no artesanato não há uma mudança na história da arte, é unicamente o ato de fazer objetos para vender ou para comer, para viver. A isso chama-se necessidade. E na teoria da arte modesta, a necessidade é uma palavra fundamental. Porque a necessidade permite uma despreocupação em relação ao sentido da criação e da arte. E assim há invenções inusitadas, invenções surpreendentes, que surgem por necessidade. Interessa-me muito menos o artista solitário, em sua casa, a refletir; interessam-me os artesãos que fazem os objetos para vender, sobretudo os objetos inúteis. Há toda uma história dos objetos úteis, os vasos, a loiça, e tudo isso. Mas o que é interessante no caso da Júlia Côta e dos Mistério é que eles fazem objetos que não servem para nada! Nem sequer é decoração, é frágil e não serve para nada. É formidável! Isso interessa-me muito mais. Qual é a loucura que provoca aquela criação?

As tradições não existem, elas são sempre criadas...

Quais os seus planos de colaboração com os artistas portugueses?

Eu adoraria desenvolver relações com os artesãos, não com outros artistas, que esses eu já conheço, mas com artesãos. Interessa-me muito o artesanato. Para mim, o artesanato é uma maneira de fazer as mesmas coisas em gerações sucessivas, enquanto que o artista pode fazer qualquer coisa, desde que seja novo. Gosto de ligar os dois. O meu trabalho é também o de tentar construir uma enciclopédia mundial das imagens. Há uns quantos artistas contemporâneos portugueses, como a Joana Vasconcelos, que utilizam as coisas artesanais. Na minha geração, havia uma recusa do artesanato. Quando eu estava em Belas Artes, havia uma rejeição de tudo o que era o artesanato, a cerâmica, a costura, tudo isso era rejeitado. E hoje está outra vez na moda. É engraçado!

Havia uma rejeição de tudo o que era o artesanato...

Acha que desde que criou o conceito de "arte modesta", o mundo artístico se democratizou?

Não. Em França, por exemplo, há um verdadeiro problema – diz-se que houve uma democratização, mas não é verdade. Multiplicaram-se os centros de arte, os teatros, as exposições, mas, de facto, são sempre as mesmas pessoas que vão ver as exposições. Houve um esforço na França do pós Segunda Guerra Mundial para uma democratização da arte, mas isso não aconteceu. Os esforços que eu fiz para criar um museu no sul [em Sète] deram alguns resultados, mas são pouco visíveis. É muito complexo democratizar a arte e também o ensino artístico, não só o ensino artístico especializado, mas principalmente nos liceus e nos colégios, já que seria a partir de lá que uma democratização seria possível. Vamos ver as estatísticas e é sempre o mesmo grupo muito reduzido de pessoas que vai ver as exposições de arte.

Ainda temos a arte contemporânea no topo e só depois as outras artes?

Sim. Houve uma exposição no MOMA em 1990 chamada High and Low, que explica precisamente essa posição. Foi por isso que eu criei o Museu de Artes Modestas [MIAM], para dar valor a esses objetos. Porque, de facto, a arte popular, ou as artes modestas, são bastante consideradas pelos artistas e, por isso, outros géneros de arte começam a ser aceites, como a arte bruta do Dubuffet. Mas quem aceita? É o mercado. No mundo da arte contemporânea, há o mercado e há as instituições – os museus, os especialistas, as universidades. A impressão que tenho é que o meio dos mercados serve-se das instituições mais do que o contrário. E acho que há um certo elitismo na arte contemporânea, há pesquisas experimentais muito complexas que não são para toda a gente. Não se educam as pessoas para observar trabalhos complexos. As pessoas que não são especialistas não vão ver, e, por isso, este permanece um problema de elite. Há esforços a fazer na apresentação da arte contemporânea, na maneira de mostrar as obras, que acho que não é culpa dos artistas. No MIAM apresentei imensos artistas reputados, que produzem obras concetuais, obras complexas de compreender, mas a forma como as posicionámos, em diálogo com outras obras e elementos, tornam-nas acessíveis. É uma reflexão cenográfica. Mas, de qualquer maneira, penso que as coisas melhoraram.

Diz-se que houve uma democratização, mas...